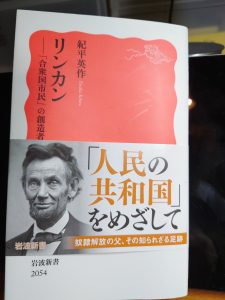

リンカン 紀平英作 著

2025年2月発行

中学時代、教師からクラス全員に対し、民主主義とは何かと問いかけがありました。そこで私は「人民の人民による人民の政治である」と発言した記憶があります。これはあまりにも端的にまとめられた言葉であるため、教師は以後の展開に拍子抜けした様子に得意げな気分になった幼稚な自分の記憶があります。この言葉はゲティスバーグにおけるリンカーンの演説の一節としてあまりにも有名であり、中学生の私でも民主主義と聞けば真っ先に思い浮かぶものでした。かといって当時の私にはリンカーンや当時のアメリカ史に関する深い知識があったわけではありません。

さて、この一冊はリンカーンの評伝として実にコンパクトにまとまっており、当時のアメリカの実相、中でも南北戦争の意味が理解できるものとなっています。

リンカーンは貧しい環境に生まれ、高等教育を受けられる境遇でもなく、肉体労働から始まり、独学独行の中から弁護士となり、政治の世界へ入っていきました。そもそもリンカーンは確固とした政治プランを掲げて政治家になったようではありません。社会的上昇志向の中で政界があり、その時々の国の課題に応えていったようです。奴隷制度の問題にしても、最初から確固とした制度反対の考えがあったわけでもないようです。いわば政治家的な意味合いがなくもないが、当面の課題にあたりながらも大きな政治的課題に取り組み、やがて国家の骨格を見据えるに至ったのです。

南北戦争の契機にしても、メキシコとの戦争の後の新領土を州にするにあたり、そこに奴隷制度をどのようにするかという問題がありました。当時、州によって奴隷制度が異なっており、南部諸州の意見としては、新たな州はその州民の意思で決めるべきとし、そこに奴隷制度を容認する方向でありました。しかし、リンカーンとしては、連邦政府であれば国の根幹にかかわる問題が州民によって決められるのは国家として成り立っていないとし、容認できませんでした。

このように問題は奴隷制度の問題よりも、国の理念と異なる州はありえないとし、国民国家としての存在意義が問われているのです。そのような思考が進むうちに、また戦争も長引くうちに、奴隷解放こそがアメリカの国家理念の上で重要ではないかと至ったのです。

こうしてリンカーンにより奴隷解放宣言がなされたのです。しかし、この時代においても議会を持つ民主主義国家として、議会からの批准を受ける必要がありました。この時代において専制国家ではなく議会制が運営されていることに感心します。このあたりの経緯は2013年の映画「リンカーン」で詳細に描かれており、かつてブログでその感想も述べています。長く続く南北戦争に国民は疲弊し、一刻も早い和平を望む声もあり、奴隷解放令を棚上げを条件に南部連合との早期和平をするべきとの案があり、法案の批准には難航しました。しかし、リンカーンを中心に粘り強い努力の末に憲法修正第13条が批准されたのです。映画ではその辺りをドラマチックに描かれております。

このように南北戦争を勝利に導き、奴隷解放関連の憲法修正を行い、アメリカを新たなステージに導きました。これにより、従来の各州の独自性が制限され、より統合された今あるアメリカ合衆国が出来上がったといえます。これがリンカーンがワシントンに次ぐ建国の父とされる所以でしょう。